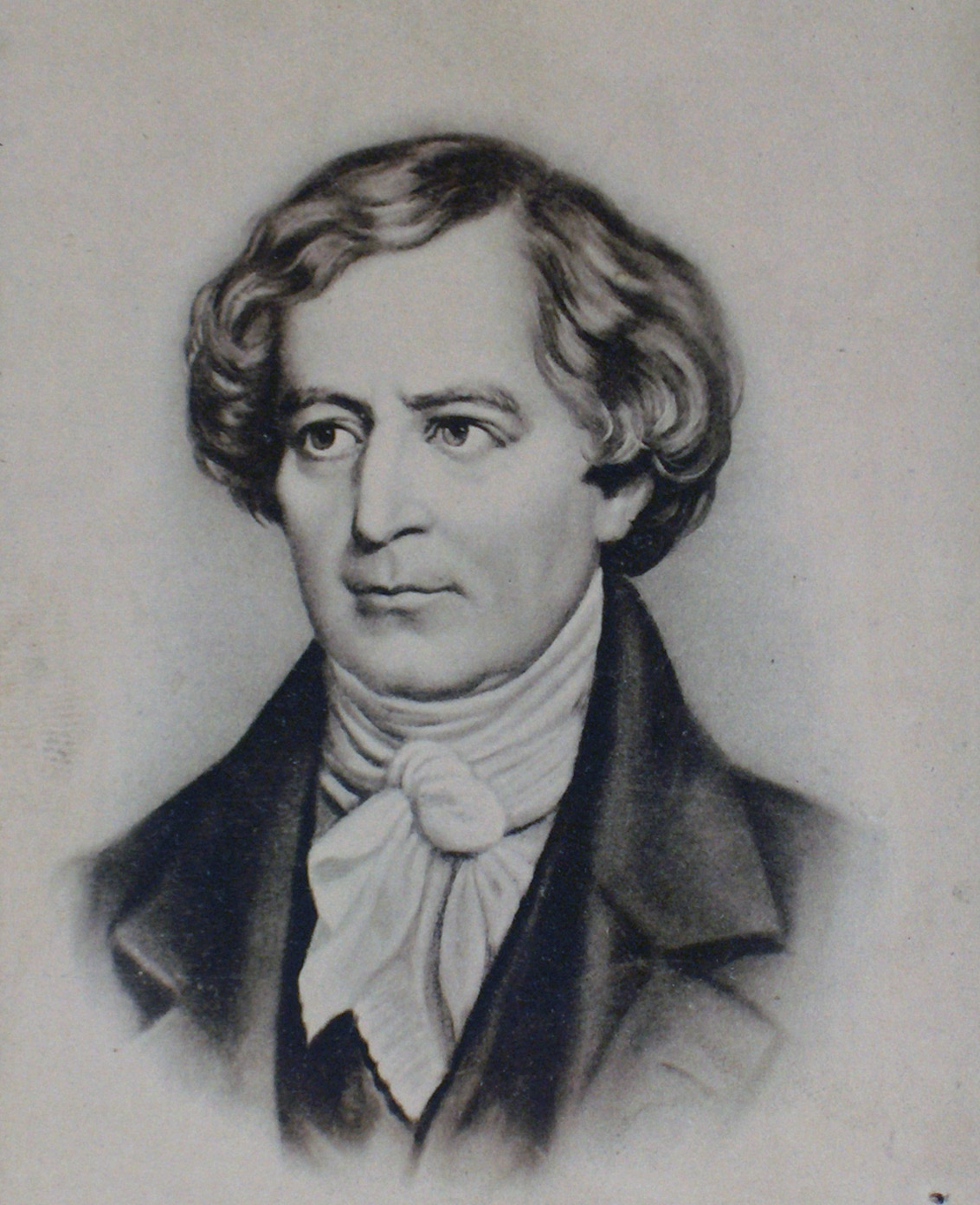

[François ARAGO, astrónomo y físico francés (1786 - 1853).

Procedencia de la imagen aquí]

Hay biografías que resultan más jugosas que muchas novelas. La de François Arago, quien narró sus peripecias juveniles como científico en España, es una de ellas. Miembro del Bureau des longitudes del Observatorio de París viajó a España a comienzos del siglo XIX para completar la medición del meridiano de París (a la sazón rival del célebre meridiano de Greenwich, que resultaría finalmente vencedor por votación en 1884). Mechain había muerto en Castellón de la Plana en 1804 y se pensó en el interés que podría tener la continuación de las medidas geodésicas precisas por el método de triangulación del meridiano Dunkerque - Barcelona, prolongándolas hasta Formentera (Islas Baleares). Recordemos la importancia que tenían estas medidas a finales del siglo XVIII y principios del XIX para una definición rigurosa de la unidad de longitud: el metro (inicialmente definido como la diezmillonésima parte de la distancia del polo norte a la línea ecuatorial). El propio Arago nos cuenta que partió de París junto con Biot (con quien había colaborado en el Observatorio en la investigación de la refracción de los gases) a comienzos de 1806. Les acompañaba un tal Rodríguez, comisario español. En primer lugar visitaron las estaciones de medida indicadas por Mechain, realizando en las triangulaciones correspondientes algunas modificaciones importantes.

François Arago narró años después (ya paralítico pero conservando toda su lucidez) las aventuras vividas en nuestro país mientras tenazmente se esforzaba por culminar este proyecto de medición precisa. Lo hizo en el delicioso libro Historia de mi juventud (Viaje por España, 1806 - 1809), publicado en español en la Colección Austral (Espasa - Calpe Argentina; Buenos Aires, 1946). En esta amena obra autobiográfica Arago nos cuenta diversas anécdotas, aventuras novelescas, pero reales, y peripecias, a veces divertidas, en otras ocasiones ciertamente peligrosas, vividas por él en tierras del levante español. Así, tiene encuentros con asaltadores de caminos, presencia un humillante y detestable cortejo del Santo Oficio en Valencia (una supuesta bruja era obligada a pasearse por los barrios de la ciudad a horcajadas de un asno, mirando al rabo del animal, con el torso desnudo embadurnado con una sustancia pegajosa a la cual quedaban adheridas una enorme cantidad de pequeñas plumas), o es tomado por espía del ejército francés (al que, piensan, le envía señales luminosas), siendo apresado y encerrado en el castillo mallorquín de Bellver, de donde logra fugarse en una barca de pescadores y llegar a Argel. Posteriormente huirá de este peligroso lugar disfrazado de mercader, embarcándose con rumbo a Marsella. Sin embargo, no termina felizmente este viaje por mar pues es interceptado por corsarios españoles. Finalmente, no sin padecer diversos incidentes, logra regresar a Perpiñán, donde vive su familia. La madre lo había dado por muerto y de la misma forma que antes había encargado misas por el eterno descanso de su alma, nos dice Arago, ella, "la más piadosa de las mujeres", ahora hizo oficiar numerosas misas para dar gracias a Dios por el retorno de su vástago. Al poco abandona el calor de la familia para dirigirse a París. En el Bureau des Longitudes y en la Academia de Ciencias entregó las observaciones y mediciones realizadas en España, al menos aquellas que había logrado conservar tras salir airoso de tantas peripecias y peligros propios de un héroe de una novela de aventuras. Una accidentada aventura científica en este caso.

En septiembre de 1809, con tan solo veintitrés años y salvando las reticencias iniciales de Laplace, es nombrado académico de la Academia de Ciencias de Francia, en sustitución de Lalande. A pesar de su juventud fue muy valorada la labor científica desarrollada por Arago y se reconoció su gran proyección como investigador, consiguiendo una mayoría aplastante en la votación. El propio Arago confesó ya anciano que para él hubiera sido muy triste el ser elegido miembro de la Academia de Ciencias sin contar con el voto de Laplace, el insigne autor de la Mecánica celeste.

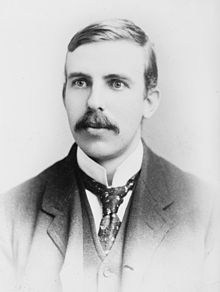

[Medida del meridiano de París. Triangulación Dunkerque - Barcelona.

Procedencia de la imagen aquí]

Como muestra de las lamentables, pero al mismo tiempo divertidas, anécdotas vividas por Arago en su estancia en la España de comienzos del siglo XIX citaremos una en la que nuestros animosos científicos franceses se topan de bruces con la soberbia de un personaje de talla humana e intelectual muy inferior a ellos. Resulta que, según cuenta el físico y astrónomo del sur de Francia, para tener el apoyo y la colaboración de los paisanos de las zonas donde estaban sus estaciones de mediciones geodésicas era necesaria la recomendación de la Iglesia. Por tal motivo, Arago y Biot, acompañados por el vicecónsul de Francia, fueron a visitar al arzobispo de Valencia a su palacio, buscando su protección. Era el arzobispo hombre de gran estatura y por entonces general de los franciscanos. Los atendió con agrado y no puso objeción alguna a las pretensiones de los científicos, todo lo contrario, "prometió satisfacer ampliamente las recomendaciones pedidas". Pero algo inesperado sucedió a la despedida. El vicecónsul francés y Biot abandonaron la sala de recepciones "sin besar la mano del prelado, a pesar de que este se la había presentado a ambos muy graciosamente". Y el final de la historia no tiene desperdicio. Cuenta Arago:

"El arzobispo se desquitó en mi pobre persona. Un movimiento que estuvo a punto de romperme los dientes, un gesto que sin exagerar podría calificar con el nombre de puñetazo, me demostró que el general de los franciscanos, a pesar de su voto de humildad, había sido sorprendido por la desfachatez de mis dos acompañantes. Cuando iba a quejarme por la rudeza con que me trataba, reflexioné sobre las necesidades de nuestras operaciones trigonométricas, y opté por callarme".

Y pone el colofón Arago a tan sorprendente y jugosa historia con el siguiente comentario, no exento del sentido del humor propio de un científico jovial:

"Por otra parte, en el momento en que el apretado puño del arzobispo se aplicó sobre mis labios, estaba pensando en los estupendos experimentos de óptica que hubieran podido realizarse con la magnífica piedra que adornaba su anillo pastoral. Confieso que esta idea me había preocupado durante todo el tiempo que duró la entrevista".

¿Qué les parece?

Digamos por último de tan eminente científico que desarrolló también una importante carrera política, alcanzando puestos de gran responsabilidad desde los que inició el camino (en sintonía con las ideas de su amigo Humboldt) de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas.

Nota:

Ya hablamos algo de FRANÇOIS ARAGO en El devenir de la ciencia, en la entrada "Una pila de conocimientos":

En sus Notas biográficas el matemático, físico y astrónomo François Arago escribió :

"Esta pila [de Volta] de tantas parejas de metales diferentes separados por un poco de líquido es, por la singularidad de los efectos, el instrumento más maravilloso que el hombre nunca ha inventado, sin exceptuar el telescopio y la máquina de vapor".

Ilustrativo. Recordemos que Arago jugó un papel (aunque poco divulgado) muy importante en el origen de las investigaciones electromagnéticas, cuyos experimentos sirvieron para que otros obtuvieran las explicaciones teóricas pertinentes. Su disco de cobre ("disco de Arago"), en el que observa el magnetismo de rotación, fue precursor del de Faraday, descubridor de la inducción electromagnética (1831).